第8回シンポジウムの動画を公開

2024年3月28日にオンライン開催しました第8回シンポジウムの動画を公開いたしました。

是非ご覧ください。

発表1 山内志朗 西洋における中世と近世の間──聖霊論の観点

発表2 法貴 遊 繋辞を持たない言語で、〈ある〉について多くのしかたで語る──カラームから馬性まで

発表3 垣内景子 朱子学における「理一分殊」について

発表4 佐藤弘夫 聖霊から幽霊へ──闇から現れるものたち

2024年3月28日(木)開催

第8回シンポジウム オンライン開催

中世復興

共催 東アジア藝文書院

後援 カクイチ研究所

撮影会場 東洋文化研究所(本郷) 3F 第一会議室にて

配信聴講料 2000円

発表1 山内志朗 西洋における中世と近世の間──聖霊論の観点

発表2 法貴 遊 繋辞を持たない言語で、〈ある〉について多くのしかたで語る──カラームから馬性まで

発表3 垣内景子 朱子学における「理一分殊」について

発表4 佐藤弘夫 聖霊から幽霊へ──闇から現れるものたち

中世復興とは、聖霊主義、心霊主義、神秘主義という近世が破壊しようとしながら、底流に存続してきたものを考え直す試みとして捉えられるかもしれない。近世以降主流となった心身二元論、霊肉二元論に限定されることなく、合理主義的な枠組みが葬り去ったものを蘇らせることと換言することもできる。

そういう傾向は、日本思想や西洋思想においてのみならず、中国思想においては理気二元論に覆われてしまいがちな鬼神論、スコラ神学における聖霊論、イスラームにおいては哲学と宗教という対比とは別に神学(カラーム)の存在など、二元論を越える枠組みが様々に見出されるように思われる。

このシンポジウムは全体を総括するというよりは、未踏に留まっている領野にいくつかの試掘の溝を掘ることを目指す。その試行的企みは、二元論が基礎としている均衡(equilibrium)への復帰に向かうのではなく、もしかすると、起源としてあるかもしれない非均衡・揺らぎという枠組みに結びつき、そしてそのことが、「中世復興」という枠組みと結びつくかもしれない。

今回のシンポジウムでは、合理主義的な二元論の枠組みが覆い隠してきたものを明らかにすることで、未来への視座をテキストの細部に宿るものを見つめつつ探りたいと思う。

イベントへの参加は下記サイトよりお申し込みください。

お申し込みの受付は2024年3月25日(月)17時まで

シンポジウムの参加お申込み受付は終了いたしました。

第7回シンポジウムの動画を公開

2023年9月1日にオンライン開催しました第7回シンポジウムの動画を公開いたしました。

是非ご覧ください。

発表1 秋山知宏 私たちを人間たらしめるものは何か──人類と自然の統合的探究

発表2 師 茂樹 「AIは悟れるか」という問いについて考える

発表3 近藤和敬 ポスト・ヒューマン時代の科学という問題について

発表4 岡本拓司 自然科学に由来する政治思想──20世紀の事例を中心に

2023年9月1日(金)開催

第7回シンポジウム オンライン開催

現代科学と人間性の拡張

共催 東アジア藝文書院

撮影会場 東京大学駒場キャンパス 東アジア藝文書院セミナー室(101号館1F)

配信聴講料 2000円

発表1 秋山知宏 私たちを人間たらしめるものは何か──人類と自然の統合的探究

発表2 師 茂樹 「AIは悟れるか」という問いについて考える

発表3 近藤和敬 ポスト・ヒューマン時代の科学という問題について

発表4 岡本拓司 自然科学に由来する政治思想──20世紀の事例を中心に

イベントへの参加は下記サイトよりお申し込みください。

お申し込みの受付は2023年8月25日(金)17時まで

シンポジウムの参加お申込み受付は終了いたしました。

第6回シンポジウム オンライン開催

国家と宗教

共催 東アジア藝文書院

会場 東京大学駒場キャンパス 東アジア藝文書院セミナー室(101号館1F)

発表1 伊達聖伸 アナトール・フランスにおける二つのライシテの相剋

発表2 細川瑠璃 20世紀初頭のロシア宗教思想における国家観

発表3 保坂俊司 インドにおける世俗主義としての共生思想

発表4 石井 剛 宗教による近代化?──中国近代転換期における宗教との邂逅について考える

伊達聖伸 フランス文化論・宗教学。東京大学。

『ライシテから読む現代フランス』

細川瑠璃 ロシア思想・宗教思想。東京大学。

「新たなる中世──ロシア宇宙主義の過去へのまなざし」

保坂俊司 インド思想・比較宗教学。中央大学。

『インド宗教興亡史』『グローバル時代の宗教と情報』

石井 剛 中国哲学。東京大学。

『戴震と中国近代哲学──漢学から哲学へ』

イベントへの参加は下記サイトよりお申し込みください。

お申し込みの受付は2023年3月22日(水)17時まで

シンポジウムの参加お申込み受付は終了いたしました。

シンポジウムはZoomにて配信いたします。

後日、Zoomの参加者用URLを、アンケートに入力されたメールアドレス宛に順次お送りいたします。

ZOOMの招待メール【no-reply@zoom.us】を受信できるように設定してください。

当日、スムーズに配信をご覧になるために、事前にZoomのインストールをお願いいたします。

第5回シンポジウムの動画を公開

2022年9月1日にオンライン開催しました第5回シンポジウムの動画を公開いたしました。

是非ご覧ください。

第5回 シンポジウム『世界哲学における翻訳の問題──翻訳とは誤読の温床か、それとも新しい思想の芽生えか』

発表1 護山真也 「色即是空」のアポリア──「~性」をめぐる翻訳の問題

発表2 小村優太 アラビア哲学と翻訳──自然言語の限界にたいする挑戦

発表3 齋藤直子 翻訳としての哲学(philosophy as translation)

発表4 阿部賢一 文芸翻訳の機能──パヴェル・アイスネルの事例から

2022年9月1日(木)開催

第5回シンポジウム オンライン開催

世界哲学における翻訳の問題

──翻訳とは誤読の温床か、それとも新しい思想の芽生えか

共催 東アジア藝文書院

会場 東京大学駒場キャンパス 東アジア藝文書院セミナー室(101号館1F)

発表1 護山真也 「色即是空」のアポリア──「~性」をめぐる翻訳の問題

発表2 小村優太 アラビア哲学と翻訳──自然言語の限界にたいする挑戦

発表3 齋藤直子 翻訳としての哲学(philosophy as translation)

発表4 阿部賢一 文芸翻訳の機能──パヴェル・アイスネルの事例から

共編著『世界哲学史』全8巻

護山真也 仏教学・比較思想。信州大学。『仏教哲学序説』(未来哲学双書)

小村優太 アラビア哲学。早稲田大学。『イブン・シーナーにおける内的感覚論の形成と発展』

齋藤直子 アメリカ哲学。京都大学。『〈内なる光〉と教育──プラグマティズムの再構築』

Naoko Saito, American Philosophy in Translation (Rowman&Littlefields, 2019)

阿部賢一 中東欧文学。東京大学。『東欧文学の多言語的トポス』(共著)

イベントへの参加は下記サイトよりお申し込みください。

お申し込みの受付は2022年8月26日(金)17時まで

シンポジウムの参加お申込み受付は終了いたしました。

シンポジウムはZoomにて配信いたします。

後日、Zoomの参加者用URLを、アンケートに入力されたメールアドレス宛に順次お送りいたします。

当日、スムーズに配信をご覧になるために、事前にZoomのインストールをお願いいたします。

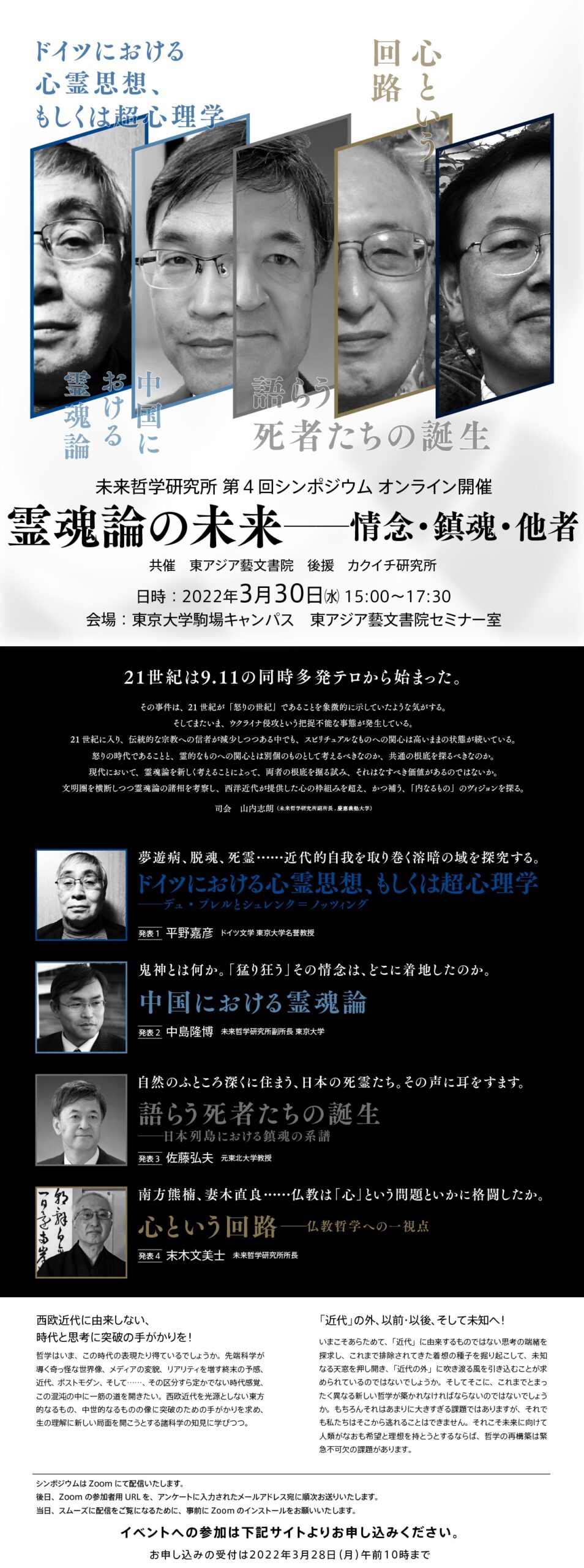

第4回シンポジウムの動画を公開

2022年3月30日にオンライン開催しました第4回シンポジウムの動画を公開いたしました。

是非ご覧ください。

発表1 平野嘉彦先生 ドイツにおける心霊思想、もしくは超心理学

────デュ・プレルとシュレンク=ノッツィング

発表2 中島隆博 中国における霊魂論

発表3 佐藤弘夫 語らう死者たちの誕生──日本列島における鎮魂の系譜

発表4 末木文美士 心という回路――仏教哲学への一視点

2022年3月30日(水)開催

第4回シンポジウム 霊魂論の未来:情念・鎮魂・他者

未来哲学研究所

第4回シンポジウムの参加お申込みの受付は終了いたしました

パンフレットをPDFでダウンロードするにはこちらをクリックしてください

第3回シンポジウムの動画を公開

2021年8月30日にオンライン開催しました第3回シンポジウムの動画を公開いたしました。

是非ご覧ください。

発表1 八木沢敬 メタ言語哲学が拓いた次元

発表2 永井 晋 生命の自己形態化としての言語──レヴィナスとカバラーの文字神秘主義を中心として

発表3 師 茂樹 唯識と言語──ポストモダン的な理解を超えて

2021年8月30日(月)開催

第2回シンポジウムの動画を公開

2021年3月30日にオンライン開催しました第2回シンポジウムの動画を公開いたしました。

是非ご覧ください。

第2回 シンポジウム『異なる近代の可能性──非西欧の視座から』

発表1 谷 寿美 ロシア、全一性の視座──ソロヴィヨフを中心として

発表2 坂元ひろ子 清末、もうひとつの進化論と「個」──梁啓超、章炳麟

発表3 小村優太 イスラーム復興と近代──ムハンマド・アブドゥフ

発表4 西平 直 ブータンという生き方──転生のコスモロジーと欲望の拡大

2021年3月30日(火)開催

未来哲学 創刊 年2回刊行予定

2020年11月25日発売!

「創刊のことば」より

未来哲学研究所は、一つの哲学の運動体でありつつも、それぞれの独自の問題意識を生かして、多様な活動を展開することを目指す。そこでは、近代西洋哲学の行き詰まりと、今日の危機的精神状況を共通の現状認識として、それではその状況を乗り超えて、どうしたら新しい哲学を形成しうるか、という大きな課題に挑むが、それぞれのメンバーの目指す方向は必ずしも同一ではない。その多様性が豊かな可能性を開いていく。そのことは、本号掲載の論文や対談を見ていただけば、分かっていただけるであろう。これから展開していくさまざまな活動も、決して一方向を向いて統一の取れたものではなく、哲学の多様な実践のあり方を示すことになるであろう。だからと言って、それらがまったくばらばらというわけでもない。

本研究所の活動は緊密な共同作業というよりは緩やかなネットワークの形成であり、相互の啓発の場の提供である。輪郭のはっきりした組織ではなく、アメーバのように無定形で多方面に流動的な先端を伸ばしていく。内部と外部という明確な境界もなく、次々と姿を変えながら、専門家の枠を超えて、新たな未来へと心ある人々を巻き込んでいく。そもそも哲学に専門家などということがあるのだろうか。誰もが加われる場として、ささやかな運動でありながら、そこに大きな未来が託されている。灯は世代を超えて引き継がれ、やがて人類の危機を乗り越えつつ、より大きな花を開くことを信じたい。哲学は何よりも人の心を変えてゆく実践に他ならない。

未来哲学 創刊号 目次

1 通底する存在と情念──中世から未来を問うために

2 未来哲学としての東洋哲学

3 来者を思う──哲学の希望

対談 「哲学の未来」っていったい?

──思考を更新するための条件をめぐって

コラム 太古の森、化石林に見る地球生命人類史観

『バビロン天文日誌』と未来予知学

二〇世紀の天動説

──ロシア宇宙主義のヴィジョン

論考 仏教認識論の射程──未来原因説と逆向き因果

存在をめぐる読みの可能性

──アヴィセンナ、アヴェロエス、アクィナスの応答

AI・仏性・倫理

モノたちが互いに区別されて存在している世界

──アシュアリー学派の行為論と偶因論

革命・国家・悪──田辺元の実践哲学

書評と対話 思想史をどう書くか

書評 「王権」と「神仏」・日本思想史の両極

――末木文美士著『日本思想史』を読む

対話 思想史を書き直す

翻訳・通訳 張厚泉

装丁+造本デザイン=寄藤文平+古屋郁美(文平銀座)